【独学で地理は間に合う!】高3夏から偏差値を70へ!僕の「最短・最速」参考書ルート

こんにちは!独学受験ラボの芹谷です。

「もう夏なのに、社会科目が全然終わってない…」 「今からじゃ、もう間に合わないかもしれない…」

受験の天王山と言われる夏を前に、君は今、そんな風に焦りと絶望を感じているかもしれません。

何を隠そう、僕が社会科目の本格的な対策を始めたのは、高3の夏休みでした。 しかも、それまで勉強していた「世界史」を、ここで完全に捨てるという、無謀とも思える決断を下したのです。

この記事では、そんな崖っぷちの状況から、僕がなぜ「地理」を選び、そしてたった2ヶ月という短期間で偏差値を20以上も上げて、得意科目に変えることができたのか。

その全てを、僕が実際に使った参考書ルートと、具体的な勉強法を交えてお話しします。

なぜ僕は、高3の夏に「世界史」を捨て「地理」を選んだのか?

絶望的な世界史の暗記量と、一文字も書けなかった模試の記憶

僕が世界史を捨てた理由は、非常にシンプルです。「間に合わない」と悟ったからです。

高3春から、遅ればせながら世界史の勉強を始めましたが、通史の理解と膨大な単語暗記に追われる日々。

そして、運命の7月、第1回一橋大学本番レベル模試。世界史の問題用紙を前に、僕は呆然としました。一文字も、答えが頭に浮かんでこなかったのです。

これは無理だ。そう悟った僕は、試験時間中にもかかわらず、その場で地理の問題に切り替えました。

すると、驚くべきことが起きました。時事問題や、普段Wikipediaで読んだことのあるような知識を書くだけで、意外と点数になったのです。(※これは、一橋の地理が部分点をくれる加点方式だったことも大きいですが)

この瞬間、僕は決断しました。

「世界史で満点を狙うより、地理で堅実に点数をもぎ取りに行く」という戦略に切り替えることを。

【あわせて読みたい】

▼僕の1年半の独学の全記録

今回お話しする「地理への科目変更」は、僕の1年半にわたる独学受験の、ほんの一場面です。E判定のどん底からの全記録は、こちらの記事で全て語っています。

【ただし注意】この「夏から地理」戦略が、誰にでもおすすめできるわけではない理由

ここで、正直に伝えておかなければならないことがあります。

僕がこの戦略に踏み切れたのには理由があります。それは、時事ニュースや普段の読書を通じて、地理に関する「ある程度の基礎知識」が、自分でも気づかないうちに蓄積されていたからです。そして何より、地理という科目に「面白そうだな」という興味がありました。

だからこそ、もし君が「地理に全く興味がなく、これまで関連する知識に一切触れてこなかった、完全な初学者」であるならば、僕はこの高3夏からの転向を、正直あまりお勧めしません。

なぜなら、地理の「なぜ?」を理解する楽しさを見出す前に、最低限の知識インプットの段階で挫折してしまう可能性が高いからです。この戦略は、ある程度の素地と興味がある人にとっての「起死回生の一手」だと考えてください。

地理は「暗記」ではなく「思考」の科目。数学に似た面白さがあった

そして、僕はこの決断が間違っていなかったことを、すぐに実感します。 よく「地理は暗記科目」と言われますが、それは半分正解で半分間違いです。特に共通テストや国公立の二次試験で問われるのは、知識を元にした「なぜ、そうなるのか?」という論理的思考力です。

【地理はこんな人におすすめ】

- 単純な暗記が苦手な人

- 数学や理科など、論理的に考えるのが好きな理系受験生

- 物事の因果関係を考えるのが好きな文系受験生

この「思考力」が問われるという特性は、僕にとって非常に魅力的でした。なぜなら、それは数学の問題を解く感覚に、とてもよく似ていたからです。

【僕が地理の面白さに目覚めた瞬間】

例えば、東京駅前の東京中央郵便局が「KITTE丸の内」という商業施設に生まれ変わった話。僕は最初、「なぜ、一等地にある郵便局をわざわざ?」と不思議でした。

しかし、地理の勉強で「モータリゼーション(車社会化)によって、郵便輸送の主役が鉄道からトラックに変わった」と学びます。その瞬間、点と点が繋がりました。

「なるほど、だから鉄道駅前の一等地に巨大な郵便局がある必要がなくなり、より効率的な郊外に移転したのか。そして跡地を商業利用することで、さらに収益を上げているんだ」と。

このように、世の中の出来事の裏にある「なぜ?」が、次々と解き明かされていく感覚が、地理の勉強をとても楽しいものにしてくれました。

結論:このルートなら、ゼロからでもMARCH・国公立レベルは十分に狙える

世界史が「長時間かけて100点を目指す」科目なら、地理は「短時間で80点を取りに行く」科目です。正しい戦略で学べば、これほどコストパフォーマンスの良い科目はありません。今から紹介するルートを信じてやり抜けば、ゼロからでもMARCHや国公立レベルは十分に狙えます。

僕が実践した、たった3ステップの「超・効率的」参考書ルート

僕の地理戦略は非常にシンプルです。多くの参考書に手を出すのではなく、役割の違う参考書を、徹底的にやり込むこと。これだけです。

STEP1:『きめる!共通テスト 地理』で、地理の「なぜ?」を完全理解する

まず、地理という科目のOSをインストールします。絶版となった伝説の参考書『村瀬の地理B』に代わる、現在の最強の入門書が、『きめる!共通テスト 地理』です。

この参考書は、「なぜ、そうなるのか」という地理の普遍的なルールを、豊富なイラストと図解で非常に分かりやすく解説してくれます。『村瀬の地理B』の魂を受け継ぎ、かつ、新課程に完全対応した、まさに“正統後継者”と言える一冊です。

【あわせて読みたい】

▼『村瀬ロス』を乗り越える、最強の後継者の使い方

僕がなぜ、この『きめる!』を『村瀬の地理B』の後継者として強く推奨するのか。その具体的な理由と、僕が実践した「地図帳一元化」勉強法を、こちらの記事で徹底解説しています。

→【解説】村瀬の地理Bが絶版…でも大丈夫!代わりになる最強の参考書『きめる!共通テスト 地理』を徹底解説

STEP2:『共通テスト 地理 集中講義』で、「わかる」を「解ける」に変える

村瀬先生の本でインプットした知識を、実際の「得点力」に変えるための演習と追加知識のインプットです。使うのは『共通テスト 地理 集中講義』。

【あわせて読みたい】

▼この一冊で、僕は一橋模試も戦えた

「共通テスト」と名前がついていますが、その実力は本物です。僕がこの参考書をどう使いこなし、思考力を鍛え、難関大模試まで乗り越えることができたのか。その具体的な勉強法をこの記事で徹底解説しています。

→【地理集中講義の使い方】僕が一橋模試も乗り越えた、最強の勉強法

インプットした知識を、入試で問われる形に再整理する

この参考書は、共通テストで頻出のテーマごとに要点がまとめられており、知識を実戦的な形に整理し直すのに最適です。

【僕の体験談】この1冊は共通テストレベルを超えている

この参考書は「共通テストレベル」と銘打っていますが、僕の体感では、内容はかなり深いところまで攻めています。 実際、僕はこの参考書の内容だけで、一橋大学の地理の模試でもある程度の点数をもぎ取ることができました。 それくらい、本質的な知識が詰まった一冊です。

STEP3:【志望校別】最終仕上げで、合格を確実なものにする

STEP2までで、共通テストレベルはほぼ万全です。ここからは、あなたの志望校に合わせて、特定の分野を強化する仕上げの段階です。

【国公立・論述対策】『納得できる地理論述』で「書く力」を鍛える

国公立二次試験で論述が必要な受験生は、この一冊を追加します。僕も一橋大学を目指していたため、『納得できる地理論述』で、論述問題の「型」と「考え方」を徹底的に学びました。

【国公立・論述対策の補強】スタディサプリ『地理論述講座』という選択肢

独学で論述対策をする上で、もう一つ強力な武器があります。それは、スタディサプリの地理論述講座です。

鈴木達人先生の授業は、「論述とは、どういう思考プロセスで書けばいいのか」を非常に分かりやすく教えてくれます。これは、質問できる相手がいない独学受験生にとっては、本当にありがたい存在でした。

→ 【地理論述】僕が一橋模試を乗り越えた、最強の勉強法と参考書

【私立・知識対策】『東進 地理B一問一答』で、細かい知識を完璧にする

私立大学志望のあなたは、『納得できる地理論述』の代わりに、こちらをやってください。

私大の地理では、国公立とは違い、時にマニアックな地名や用語といった、細かい知識が問われることがあります。その対策として、東進の『地理B一問一答』は非常に有効です。

※逆に、国公立大学志望(共通テストのみ・論述あり問わず)の受験生は、この一問一答は不要です! 思考力重視の国公立対策では、オーバーワークになる可能性が高いです。

【共通テスト・データ対策】『統計・データの読み方が面白いほどわかる本』

地理の合否を分けるのが、統計やグラフを読み解くデータ問題です。この『統計・データの読み方が面白いほどわかる本』で、図やグラフの「どこに注目すべきか」という“視点”そのものを学び、得点源に変えます。こちらはすべての受験生がやるべきです。

【専門対策】統計・データ問題を得意にする

次に、共通テストや二次試験で頻出の「統計・データ問題」への、専門的な対策を行います。この一手間が、あなたの地理の得点を、もう一段階上のレベルへと引き上げてくれます。

→ 『統計・データの読み方が面白いほどわかる本』の具体的な使い方とレベル

【僕の勉強法】このルートの効果を120%引き出す、3つの鉄則

鉄則①:常に「地図帳」を隣に置く。地理は“地図に始まり、地図に終わる”

参考書に地名やデータが出てきたら、面倒くさがらずに、必ず地図帳でその場所を確認する。この地道な作業が、知識を点から線、そして面へと変えてくれます。

鉄則②:「なぜ、そうなるのか?」を自分の言葉で説明できるようにする

ただ読むだけでなく、「なぜ、この地域ではこの作物が育つのか」「なぜ、この国ではこの産業が盛んなのか」を、常に自分の言葉で説明する癖をつけてください。これが、地理の「思考力」を鍛えるための、最も効果的なトレーニングです。

鉄則③:私立対策は「知識」、国公立対策は「思考力」を意識する

私立大学の地理は、時にマニアックな地名や用語が問われます。

一方、共通テストや国公立二次試験では、そうした知識よりも、与えられた資料から何が読み取れるかという「論理的思考力」が問われます。

志望校の過去問を見て、どちらの対策に比重を置くべきか、戦略を立てましょう。

この勉強法で、僕の成績はどう変わったか

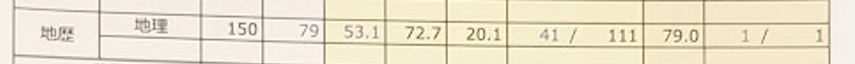

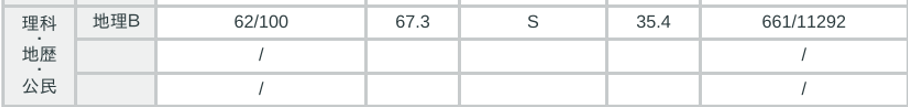

結果:たった2ヶ月の集中学習で、地理の偏差値は67.3へ

高3の夏からという、絶望的なスタート。しかし、この正しいルートに沿って学習を進めた結果、夏の全統模試では、地理の偏差値は67.3を記録。正直、まさかここまでとは、と自分でも驚きました。

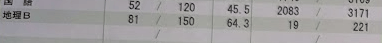

また、一橋オープンでも全国19位にランクイン。偏差値は64.3へ上昇しました。

得られたもの:知識だけでなく、物事を論理的に考える「思考力」

そして、僕がこの地理の勉強で得た最大の財産は、単なる受験知識ではありませんでした。

ニュースを見れば「なぜ、この国で紛争が起きるのか」が分かり、スーパーで野菜を見れば「なぜ、この産地のものなのか」が分かる。

物事の背景にある「なぜ?」を、論理的に考える「思考力」そのものが身についたのです。

まとめ:今からでも遅くない。正しいルートで、地理を得意科目に変えよう

「もう時間がない」と焦っている君へ。 大丈夫。今からでも、全く遅くありません。

地理は、正しい戦略とルートで学べば、最も短期間で、そして最も面白く、成績を伸ばせる科目です。 世界史や日本史の膨大な暗記量に心が折れかけているなら、思い切って「地理」という選択肢を考えてみるのも、一つの賢い戦略かもしれません。

この記事が、君の逆転合格への、大きな一歩になることを願っています。 応援しています!