【独学でMARCH合格】E判定・予備校なしから逆転した僕の勉強法と参考書ルート全記録

こんにちは!独学受験ラボです。

「どうせ、俺なんて…」と、高1の冬、冷たい蛍光灯の光がやけに目に染みる、自分の部屋。

僕は、予備校に通う友人たちが持っているような、分厚い参考書の山もない机の上で、たった一人、一枚の紙を握りしめていました。

全統模試の結果。そこに印字された、無慈悲な「E判定」の文字。 それは、努力が否定された証明書のように、ずっしりと重かった。

地方の、進学校でもない高校。進学実績は、ほとんどが偏差値45を割る大学。

周りには、経験者である先輩もいない。

月数万円もする予備校なんて、僕の家庭にとっては異次元の話だ。

「都会で、良い塾に通っているライバルとは、スタートラインが違いすぎる」

「結局、大学受験は“お金”と“環境”で決まってしまうんじゃないか」

そんな、どうしようもない閉塞感と、誰にも相談できない孤独感に、本気で押し潰されそうになっていました。

でも、もしあなたが今、かつての僕と同じように、そんな絶望の淵に立っているなら。 この記事は、あなたのためだけに書きました。

これは、そんな地方の公立高校から、予備校に一切通わず、偏差値50のE判定から独学だけで偏差値を70に上げ、明治大学に合格した僕の、1年半の全記録です。

キラキラしたサクセスストーリーではありません。

むしろ、泥臭くて、みっともなくて、何度も心が折れかけた、リアルな合格体験記です。 でも、だからこそ、君の胸に届くものがあると信じています。

【僕の失敗談】偏差値50・E判定だった頃の、非効率な独学勉強法

英語:評判の良い参考書に手を出し、すべて挫折した暗黒期

高1の頃、僕の勉強は「暗黒期」そのものでした。特にひどかったのが英語です。ネットで「良い」と評判の参考書を見つけるたびに、不安に駆られて買いに走る。

新しい参考書を買う、その一瞬だけ、未来が開けるような気がしました。

でも、次の日には、また同じ絶望が待っているだけ。

本棚には、新品同様の参考書が「積読」として、まるで僕の不安のモニュメントのように並んでいくだけでした。

数学:「解法暗記」に終始した青チャート学習のワナ

数学では、学校で勧められた『青チャート』を律儀にこなしていました。

しかし、その実態は「解法の丸暗記」。

「なぜその公式を使うのか」を理解せず、ただ解き方を覚えるだけの作業。僕は「勉強」をしているのではなく、解答をノートに書き写す「機械」になっているような気分でした。

時間をかけているのに、難関大レベルで求められる応用力は、全く身につきませんでした。

運命の模試結果と、「正しい独学法」への決意

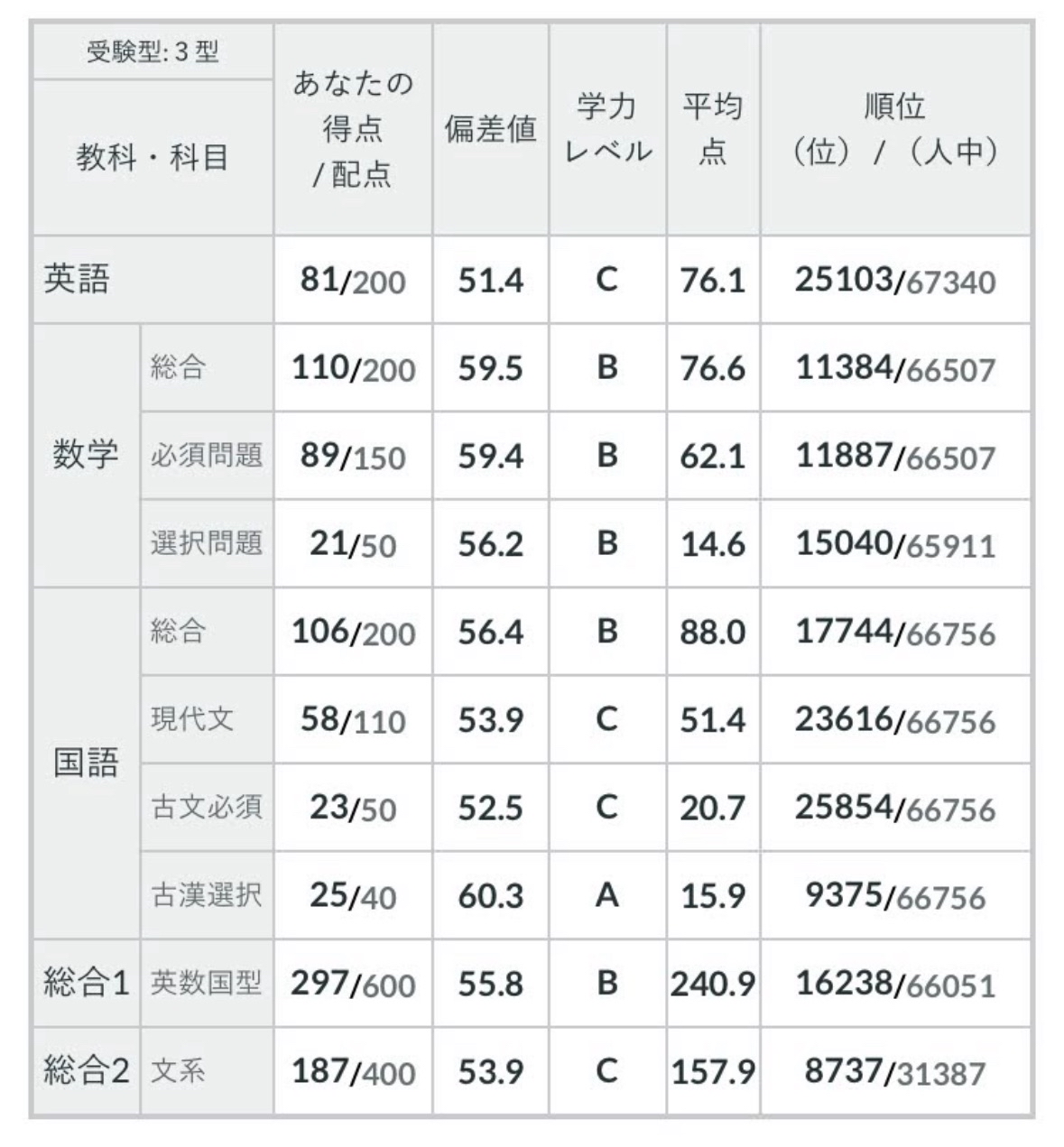

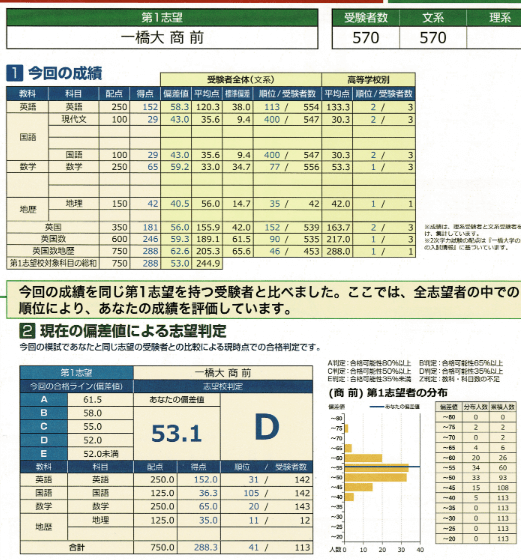

そして、高1の冬。全統模試で、総合偏差値50という厳しい現実を突きつけられました。

その夜、悔しさと情けなさで眠れませんでした。しかし、絶望の底で、ふと怒りが湧いてきたんです。

「環境のせいにして、自分の人生を諦めてたまるか。やり方が間違っているだけだ。なら、難関大に独学で合格した人のやり方を、徹底的に真似してやろう」

僕の本当の「独学プロジェクト」が、この夜から始まったんです。

数学はそこそこできたけど、英語を一番勉強したのに…。

独学の転機:偏差値を60の壁を突破させた英語勉強法の確立

僕の原点:『大岩の英文法』と『シス単Basic』という二つの武器

僕がたどり着いた最初の結論は、「独学の成否は、英語で決まる」ということでした。

そして、英語の土台は単語と文法です。

僕は、『大岩のいちばんはじめの英文法』を「内容を他人に説明できるレベルまで5周する」という方法で完璧にし、『システム英単語Basic』は「覚えようとしない」反復リーディング法で、暗記の苦痛から解放されました。

正直、最初は「こんな楽なやり方で本当に覚えられるのか?」と半信半疑でした。

でも、他にすがるものがなかった。 そして1週間後、驚くほど単語が頭に入っていることに気づいた時、「これだ!」と確信に変わりました。

(→関連記事『【大岩の英文法 使い方】5周で完璧に仕上げた僕の勉強法』)

(→関連記事『【シス単Basicの使い方】暗記嫌いの僕が3週間で1周させた「覚えようとしない」勉強法』)

スタディサプリ活用術:『ポラリス』をテキストにした最強の学習サイクル

英文法の「なぜ?」を解決するため、僕はスタディサプリを契約しました。月額2,000円弱。

これは僕にとって、予備校に通えないハンデを埋めるための、最高の戦略的投資でした。

そして、『英文法ポラリス1』をテキスト代わりにして、関先生の講義をすべて書き込むという独自の連携技で、理解度を飛躍させました。

それは、僕の薄暗い部屋と、東京の最前線の授業が、一本の光の線で繋がったような感覚でした。

(→関連記事『【スタディサプリとポラリス1】最強の併用勉強法』)

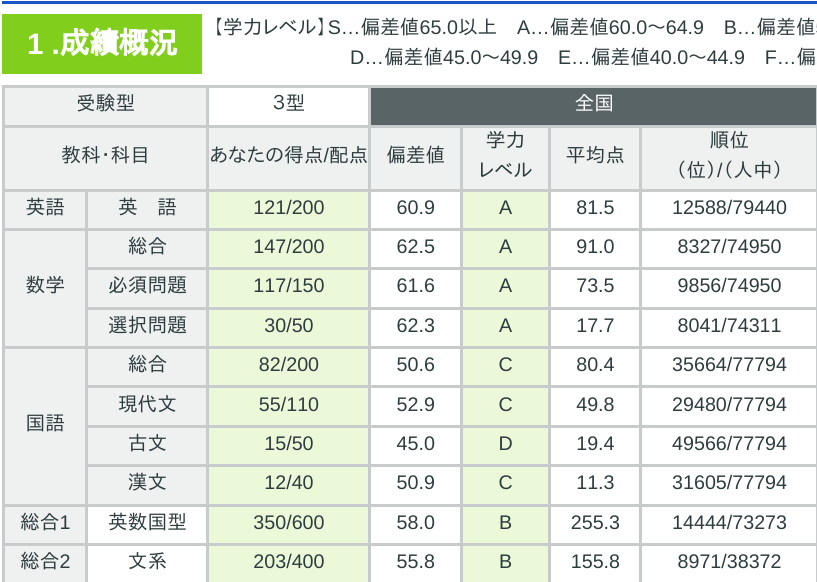

努力が報われた瞬間:3か月で英語の偏差値が10アップ

高2の春。模試の結果を見て、僕は自分の目を疑いました。

英語の偏差値が、わずか3か月で、51.4から60.9に上がっていたのです。

たった一人、暗い部屋で続けてきた努力が、初めて目に見える形で報われた瞬間でした。嬉しくて、少しだけ手が震えたのを覚えています。

「やり方は、間違っていなかったんだ」と、初めて確かな光を見ることができました。

独学のリアル①:C判定の喜びと、仲間や自己管理の重要性

数学の戦略転換:なぜ僕は青チャートを捨て『基礎問題精講』を選んだのか

英語での成功体験を元に、数学でも戦略を転換しました。

分厚い『青チャート』での「解法暗記」をやめ、薄くて本質的な『基礎問題精講』で、「なぜ、この一手なのか?」をじっくり考える勉強法に切り替えました。これにより、数学の成績も安定し始めました。

→【数学 基礎問題精講】基礎問×YouTube。最高効率で基礎を固める勉強法

「独学の孤独」と僕が戦わずに済んだ理由

多くの人が独学で挫折する理由の一つに「孤独」があります。幸いなことに、僕の周りには、同じように独学で難関大を目指す友人が4人いました。

放課後の誰もいない教室で、「この問題、どう思う?」と一つの問題に5人で頭を突き合わせる。

誰かが「わかった!」と声を上げると、みんなで「おお!」と湧く。

あの時間は、どんな予備校の授業よりも、僕たちにとって価値がありました。

そして、僕を含めた5人は、全員が偏差値を10以上上げ、全統模試で偏差値60以上を達成したのです。

もし君の周りに仲間がいなくても、大丈夫です。今は、X(Twitter)で「#勉強垢」と検索すれば、同じ志を持つ仲間がすぐに見つかります。 孤独は、独学の最大の敵の一つです。

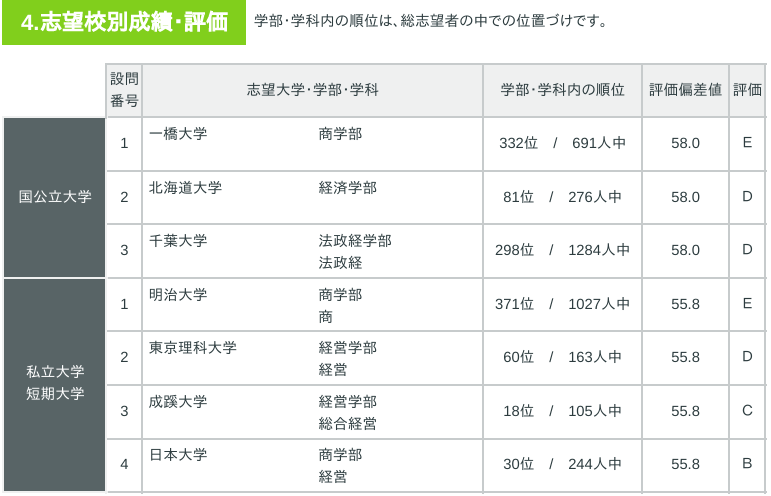

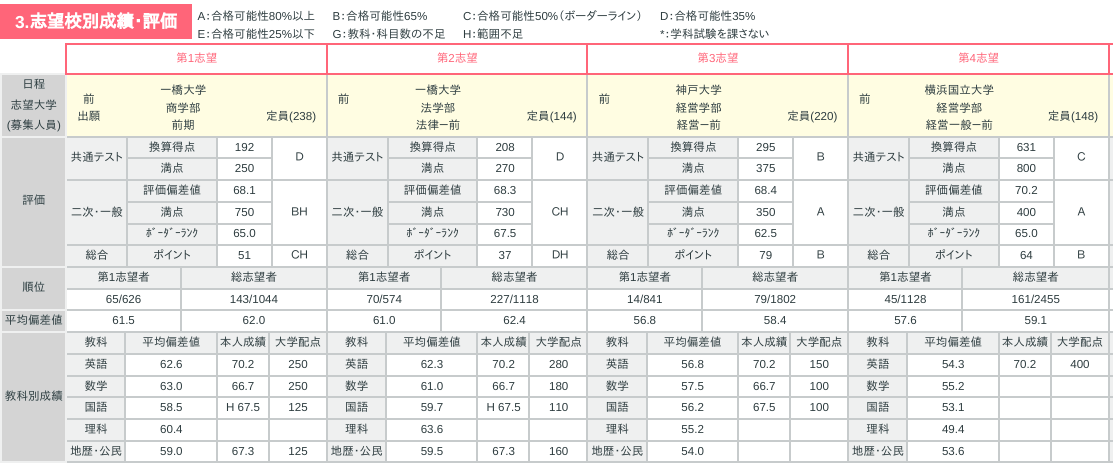

初めてのC判定と、同時に感じた「記述・添削」という独学の壁

高3の7月、一橋大学の本番レベル模試で、ついにC判定が出ました。しかし、手放しでは喜べませんでした。英作文や国語の記述問題の自己採点に、全く自信が持てなかったからです。「このままで、本当に合格答案が書けるのか?」という、客観的なフィードバックがない「独学の限界」に、僕は直面していました。

夏のB判定から冬のC判定へ。天国と地獄、そして僕が見つけたもの

C判定という結果は、僕に「独学の限界」を突きつけると同時に、ひとまずの安堵感も与えてくれました。しかし、本当の試練はここからでした。高3の夏から冬にかけての僕は、まさに天国と地獄を行き来するような、精神的に最も厳しい時期を過ごすことになります。

夏のB判定:絶頂と、そこに潜んでいた油断

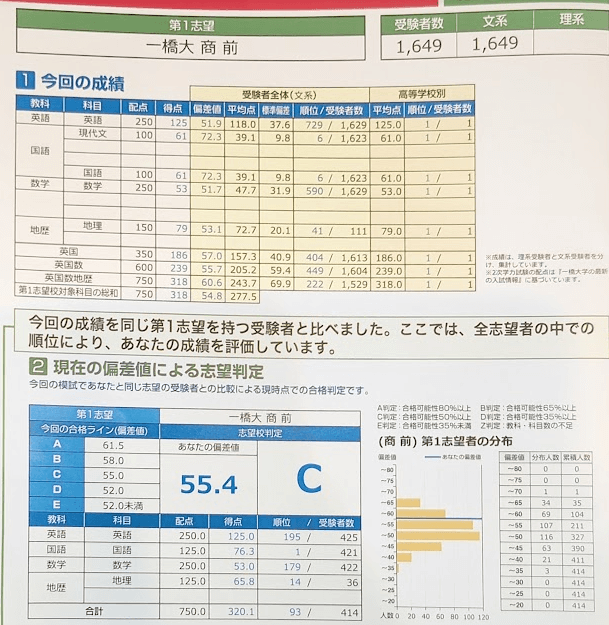

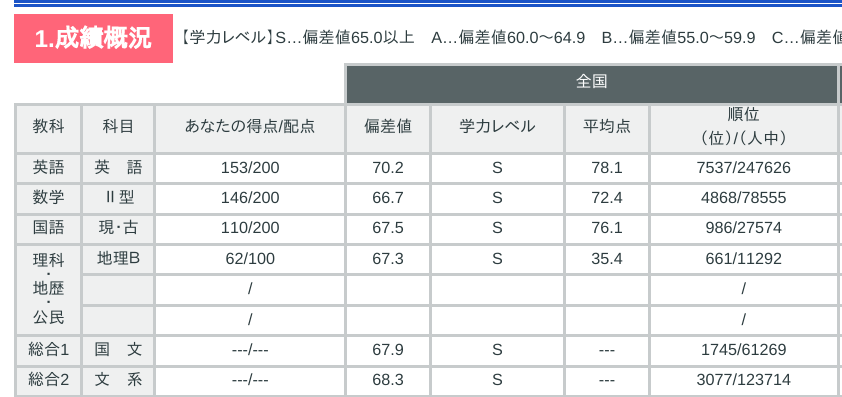

夏休み。僕は人生で一番勉強しました。世界史から地理への科目変更という大きな賭けにも出ました。その努力が、最高の結果として表れたのが、夏の終わりの第2回全統模試でした。

結果は、総合偏差値68.3。 志望校判定には、信じられない文字が並んでいました。

一橋大学 商学部 B判定(参考判定)、神戸大学経営学部 A判定。

「勝った。俺は、独学でここまで来たんだ」

E判定しか見たことのなかった僕にとって、それはまさに絶頂でした。

予備校に行かなくても、地方にいても、正しい努力をすればトップレベルで戦える。

その証明ができた気がして、僕は少し有頂天になっていたのかもしれません。

この時、心のどこかに生まれた小さな油断が、次の悲劇に繋がります。

【あわせて読みたい】

▼僕が「世界史」を捨て「地理」を選んだ、もう一つの物語

高3の夏に「世界史」から「地理」へ、思い切って科目変更しました。

なぜ僕がその決断を下し、そしてどうやって短期間で地理を得意科目に変えたのか。その詳細な戦略は、こちらの記事で全て解説しています。社会科目に悩む君の、きっと役に立つはずです。

→【独学で地理は間に合う!】僕が実践した「地理」の最短・最速攻略ルート

秋のE判定:大惨敗と、初めての「戦略的撤退」

10月。自信を持って臨んだ、第2回一橋大学本番レベル模試。

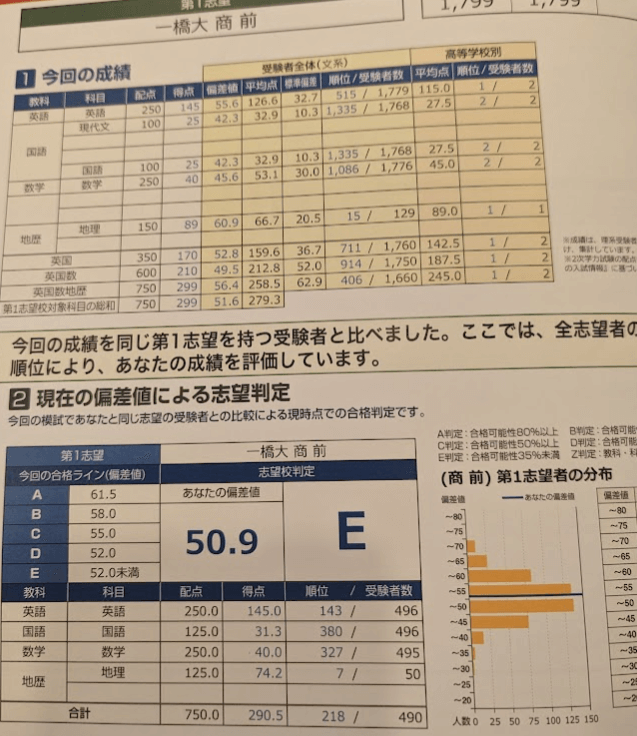

返ってきた結果は、大惨敗でした。偏差値50.9、商学部、E判定。

夏のB判定から、一気にE判定へ逆戻りです。

「夏の結果は、ただのまぐれだったのか…?」頭が真っ白になり、これまで積み上げてきた全てが崩れ去るような感覚に襲われました。

しかし、絶望の底で、僕はかろうじて冷静に自分の成績を分析しました。

「国語と数学はダメだった。でも、英語と、夏から始めた地理の偏差値は高い水準で安定している…。」

この事実に気づいた時、僕は憧れだった「商学部」へのこだわりを捨てる、という苦渋の決断を下します。僕の得点傾向は、数学の配点が低い「社会学部」に、よりマッチしているのではないか。これは、夢から一歩後退する「戦略的撤退」でした。

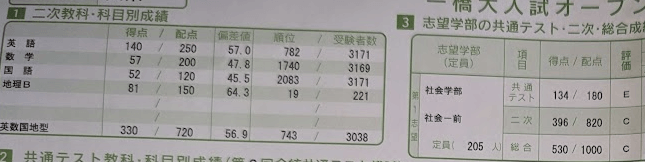

11月、一橋オープン「C判定」:ボロボロの心で掴んだ希望

志望を社会学部に変更し、ボロボロのメンタルで臨んだ11月の一橋オープン。

これは、ほぼ全ての受験生が受ける、最後の、そして最も重要な模試です。

結果は、社会学部C判定。

決して良い判定ではありません。でも、僕にとっては、暗闇の中で見つけた、か細い一筋の光でした。

「まだ、戦える。D判定じゃない(一橋オープンの最低判定はD)。俺は、この場所にいる全国のライバルたちと、まだ対等に戦えているんだ」

そう思えた時、自然と涙がこぼれました。

このC判定という小さな希望を胸に、僕は最後の望みをかけて、運命の共通テストに挑むことになります。

独学のリアル②:僕のタイムスケジュールと、2つの「戦い」

僕が実践した、高3夏のある平日のタイムスケジュール

独学で逆転合格を狙うには、圧倒的な勉強時間の確保が不可欠です。

参考までに、僕が高3の7月頃に送っていた、典型的な平日のスケジュールを紹介します。

- 7:00 起床 (朝食は食べた方が良いのですが、学校に行くストレスでIBS(過敏性腸症候群)気味だったので、食べずに登校していました)

- 7:15〜8:30 通学 (電車の中で約30分、『鉄壁』など、暗記モノから1日の勉強をウォーミングアップ)

- 8:30〜12:30 学校の授業 (全力で内職。 午前中は頭が働くので、数学などの思考系科目を)

- 12:30〜13:00 昼休み (ここは完全に休憩。友人と他愛もない話で思い切り駄弁る、大切な時間)

- 13:00〜16:00 学校の授業 (午後の眠気と戦いながら、好きな教科をやって内職のペースを維持)

- 16:00〜17:30 帰り道 (ここでもスキマ時間に暗記モノ)

- 17:30〜19:00 休憩 (僕にとってのゴールデンタイム。お笑いが好きなので、真空ジェシカのラジオを聴いたり、ネタを見たり。雷獣さん、morgenさんなどのYouTubeもよく見ていました)

- 19:00〜20:00 夕食・風呂

- 20:00〜23:30 勉強 (唯一、机に落ち着いて座れる時間。数学や英語長文などの演習系に充てる)

- 23:30〜24:00 リラックスタイム (友人と通話するなど、完全に頭を休ませる)

- 24:00 睡眠

自分との戦い:「メリハリ」を制する者が、独学を制する

このスケジュールを見てわかる通り、独学の最大の敵は「誘惑」です。

僕が気づいたのは、一番無意味なのは「ながら勉強」だということ。

スマホをいじりながら、罪悪感を感じつつ勉強する。これでは、遊んでいる時間も、勉強している時間も、どちらも楽しめず、何も身につきません。

「今から18時までは、絶対に勉強する。その代わり、18時から19時までは、何をしてもいい」このように、遊ぶ時と勉強する時を、意識的に、そして完全に切り替える「メリハリ」こそが、自分に打ち勝つための唯一の方法でした。

環境との戦い:どうしようもない現実と、それでも努力する理由

僕の家庭は裕福ではなく、両親も大学受験の経験者ではありませんでした。

正直に言えば、「親ガチャ」「出生地ガチャ」という言葉が、頭をよぎったことも一度や二度ではありません。

頑張っているのに、なぜ自分はこんなにも恵まれない環境なんだと、悔しくて、情けなくて、一人で何度も泣きました。

でも、分かっていました。環境を恨んでも、何も始まらない。

僕がやるべきことは、この手の中にあるカードで、勝つための戦略を立て、実行することだけだ。

その悔しさを、僕は全て勉強へのエネルギーに変えました。

最後の試練:僕が掴み取ったもの、そして失ったもの

運命の共通テスト。そこから僕が下した決断

直前模試(Kパック)では725/900点。80%を超すことが普通になってきたところで、やってきた共通テスト本番。

直前模試から55点も下がる、大失敗でした。 結果は、670/900点。

僕の一橋大学への挑戦は、ここで終わりました。 浪人はできない。この点数ではMARCHの共通テスト利用も通らない。

僕は、一橋大学の出願を諦め、その点数でもA判定が出ていた大阪公立大学に出願しました。もう、気持ちは完全に切れていました。

それでもMARCH合格は掴み取れる:限られた選択肢の中で

気持ちが切れたまま、僕は出願校を決めなければなりませんでした。

ここで、僕が直面したもう一つの現実があります。それは、「お金」の問題です。

そもそも、僕の家庭には、東京の私立大学をいくつも併願受験しに行くための、交通費や宿泊費、高額な受験料を捻出する余裕はありませんでした。

僕が受けられたのは、地方で受験できる大学のみ。その中での最高峰が、明治大学だったのです。

これは、「早慶に落ちて、明治に受かった」のとは、話が全く違います。 僕には、そもそも早慶という土俵に上がるための、経済的な機会すらなかったのです。

その限られた選択肢の中で、僕は明治大学の全学部統一入試に臨み、「合格」を掴み取りました。

幸い、明治大学には、僕のような恵まれない家庭出身の学生に、給付する奨学金制度がありました。

国立大学と同程度の学費で通うことができ、上京したいという思いも重なり、明治大学へ進学することとしました。

逆転合格のために、僕が「失ったもの」

この1年半の戦いで、僕は合格と同時に、失ったものもあります。

それは、先生と、一部の友人以外のクラスメイトからの「信頼」です。

授業中に内職ばかりしている僕は、周りから見れば、ただの不真面目な生徒でした。その評価は、最悪だったと思います。今思えば、もっと上手くやれたかもしれませんが、これも僕が選んだ道の代償でした。

また、意外かもしれませんが、僕は生徒会長と副会長を2年間務めました。ある意味、部活動を最後までやり通した部類の受験生です。

受験のことだけを考えるなら、これはむしろもっと早く辞めておくべきだった、というのが正直な感想です。

まとめ:予備校なし・独学でMARCH合格を目指す君へ伝えたい4つのこと

僕の受験は、第一志望合格というハッピーエンドではありませんでした。

でも、この1年半の経験から、独学で頑張る君に伝えたいことがいくつかあります。

- 基礎学力は、参考書だけでMARCHレベルまで絶対に届く。

僕がその証明です。特に高3の夏までの勉強法は、かなり再現性があると思うので、ぜひ参考にしてみてください。 - でも、独学には限界もある。特に「添削」が必要な科目。

もし可能なら、学校の先生や、単発で利用できるサービスでもいいので、英作文や国語の記述は誰かに見てもらうことをお勧めします。 - お金のことは、早めに親と正直に話しておこう。

「失敗できない」というプレッシャーは、本当にきついです。受けられる大学の数や、万が一の時のことを正直に話し合っておくだけで、心は少し軽くなります。 - 国立志望なら、共通テスト対策は夏からコツコツと。

僕の最大の反省点です。特に古文。直前期に詰め込むのは本当に大変でした。

環境を嘆いても、何も始まりません。

君が今いる場所で、君にできる最大限の努力を、ただ愚直に積み重ねてほしいです。

今、君がもし、あの日の僕と同じように、薄暗い部屋で一人、E判定の紙を握りしめているなら、伝えたいことがある。

その悔しさは、絶望は、君を強くする最高の燃料だ。

まずは、今日からできる「たった一つのこと」を始めてみてください。

それは、「今、一番苦手な科目の、一番簡単な参考書を1冊だけ決めて、その最初の10ページを今日中にやってみる」こと。

僕の逆転劇も、たった2冊の基礎的な参考書から始まりました。

君の「独学合格」への物語も、その10ページから始まります。 応援しています!

【あわせて読みたい】

僕が偏差値50から偏差値70まで、偏差値を20上げた英語の参考書ルートはこちらから!